中国书法,是以汉字为承载基础,以毛笔为书写工具,具有四维特征的抽象符号艺术。五千年来,从象形字到会意字再到形声字,无论汉字如何演变,中国书法由始至终都是重要的参与者、表现者。从朴拙繁复的甲骨文钟鼎文,到秦篆汉隶及草楷行等后世书体,中国书法的结构愈来愈抽象,表现形式越来越丰富,最终形成了自成一体的独具特色的艺术形式和艺术语言,并与汉字一道,传递着一个民族的历史、文化、知识、思想,给我们以心灵的冲击和崇高的美感。从这一角度上讲,中国书法就是中华文明的基因,是一个民族的文明荣耀。

发于乡间村落,咏于江风白露,舞于月下乔木。那一根根不同质感不同风格,被注入了万千气象无穷活力的墨色线条,积淀着商周秦汉的凝重雄浑,缤纷着魏晋唐宋的文采风流,在中华文明五千年的浩瀚长河中,正发散着无与伦比的璀璨之光,也必将彰显当今时代的文明辉煌。

蓬溪县境内,最早有县治地,在唐高宗永淳元年(682)正月十七日(3月1日),析方义县(治今遂宁市船山区)北境,置唐兴县。治所在蓬川(今蓬溪县鸣凤镇翔凤下寺)。唐先天二年(713),治所迁赤城山下(今蓬溪县赤城镇茶店子)。唐天宝元年(742)八月二十四日(9月27日),改唐兴县为蓬溪县。

明末清初,四川进入了一个比宋元之际时间更长、情况更烈的战乱与残破时期,川西北一带人民逃亡大半,人口遭到史无前例的锐减。康熙二十九年(1690),鼓励他省人民携带家人入川开垦居住,准其入籍。后又经几度移民,至四川人丁复荣,蓬溪县亦在其中。从全省整个移民人口来看,以两湖、两广、江西、福建等省为多,故俗称“湖广填四川”。

清嘉庆二年(1797),蓬溪知县敬大科筑城凿池,蓬溪县有了坚固城池,为地方保障。其后蓬溪社会、经济、文化开始全面逐步恢复。

一、清代蓬溪本土书法家

清代蓬溪籍书法家繁多,以张问陶为最,出现了众星拱月的局面。清代蓬溪书法家主要有:

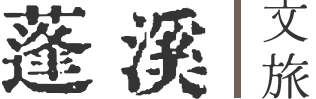

张鹏翮(1649—1725),字运青,号宽宇,清代蓬溪县金桥镇人。清代康、雍时期名臣,杰出的政治家、外交家、水利专家和书法家。官至文华殿大学士兼吏部尚书。著有《信阳子卓录》《奉使俄罗斯行程纪略》《治河全书》《遂宁张文端公全集》等书。张鹏翮是一位颇有名气的书法家,其书法上承篆籀,继追王颜,用笔古拙凝重,法度严谨、运笔圆劲、雄浑苍古,不失晋唐风韵。有关碑刻书法有《桓侯庙》诗碑、《黄州苏文忠公祠碑》《成都驷马桥碑记》等,可见其书法笔画清秀流畅,健劲有力;字迹古朴苍劲,厚重圆润,将董其昌的笔法苍古发展到了极致,是清初石刻杰作。

▲张鹏翮行书诗文卷轴(遂宁市博物馆藏)

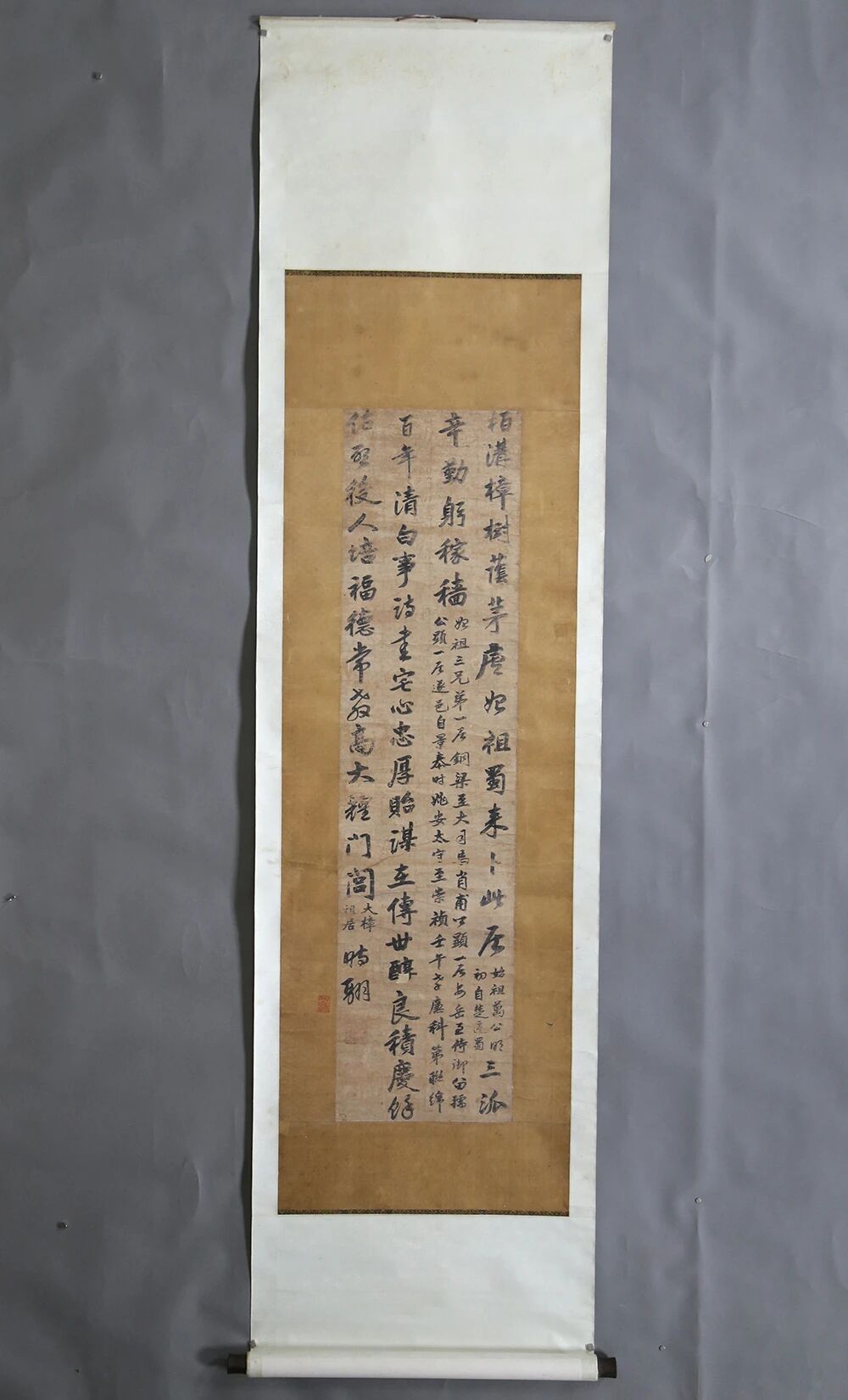

张问安(1757—1815),字悦祖,一字季门,号亥白,清初名贤相张鹏翮玄孙、大诗人张问陶(船山)之兄。乾隆五十三年(1788)举人,例授教职不就,遂遍游名山胜水。后家居奉母,以图史自娱。曾主讲华阳、温江书院,多所成就。亥白与弟船山,皆一时之杰,以诗名世,号称“二难”。著有《亥白诗草》8卷。张问安工书法,为清代巴蜀著名书法家。《皇清书史》云:“张船山前辈曰:‘吾兄亥白书逼真文清公手笔。’”《益州书画录》载有其事迹。《四川通史》(四川大学出版社1993年版)将亥白列为清代四川最著名的二十位书画家之一,并加以介绍,赞扬张问安:“书法宗苏东坡、黄庭坚,工整严谨。”

▲张问安书法(蓬溪县博物馆藏)

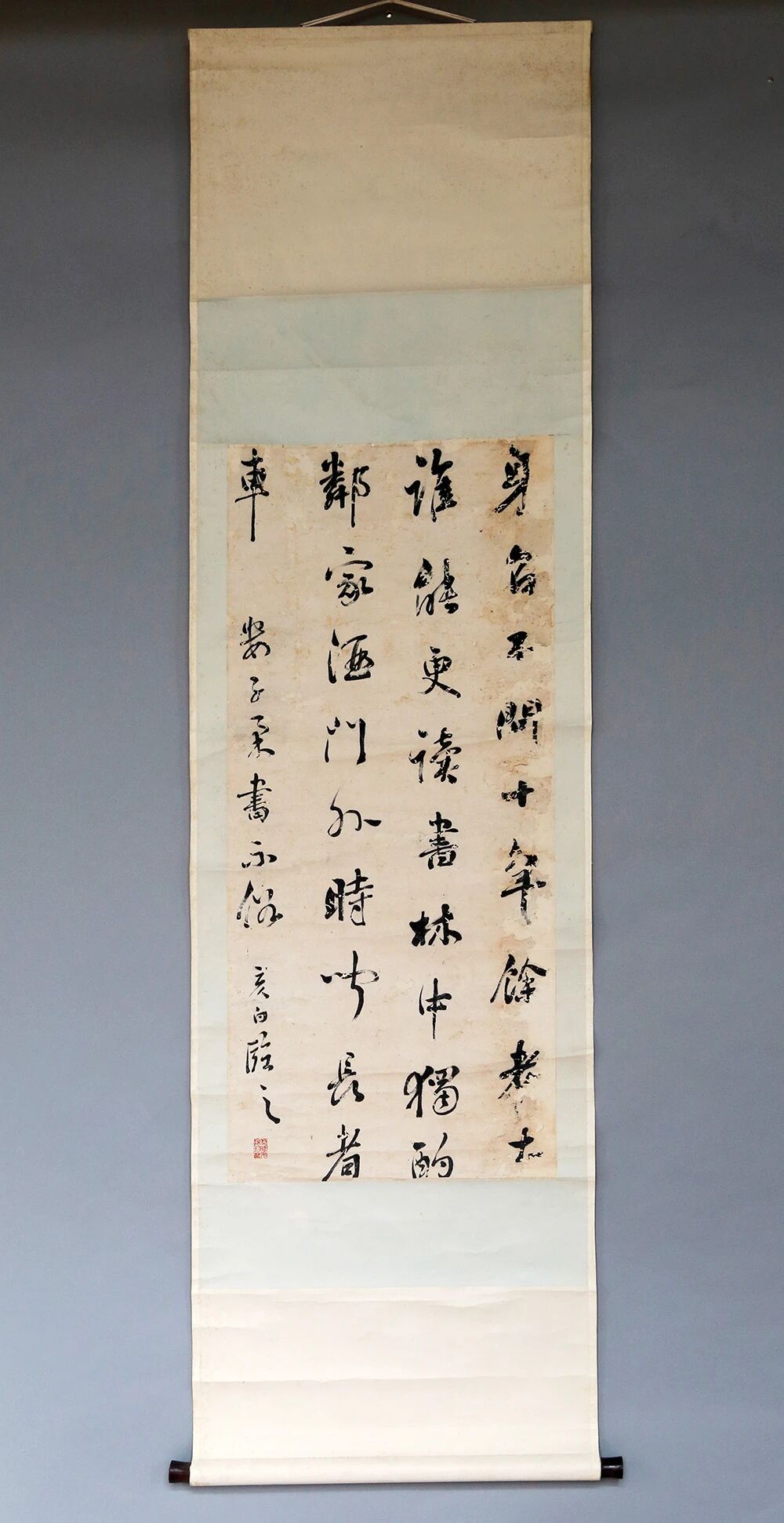

张问陶(1764-1814),字仲冶,号船山,名相张鹏翮玄孙。清代杰出诗人、诗论家,著名书画家。乾隆五十五年(1790)进士。曾任翰林院检讨、江南道监察御史、吏部郎中,山东莱州府知府等职。与袁枚、赵翼合称“清代性灵派三大家”;被誉为“青莲再世”、“少陵复出”、清代“蜀中诗人之冠”;在元明清诗坛中国西部第一大诗人。著有《船山诗草》。张问陶的书法学习米芾,险劲放野,别具一格,笔意沉郁空灵。其书风有跌宕起伏,笔断意连而又沉着厚重的风格,冲破了僵化刻板的"馆阁体"的樊篱,自辟蹊径、自由驰骋、信手拈花,达到了物我两忘的境界。张问陶的书法风格影响了何绍基等众多的书家。

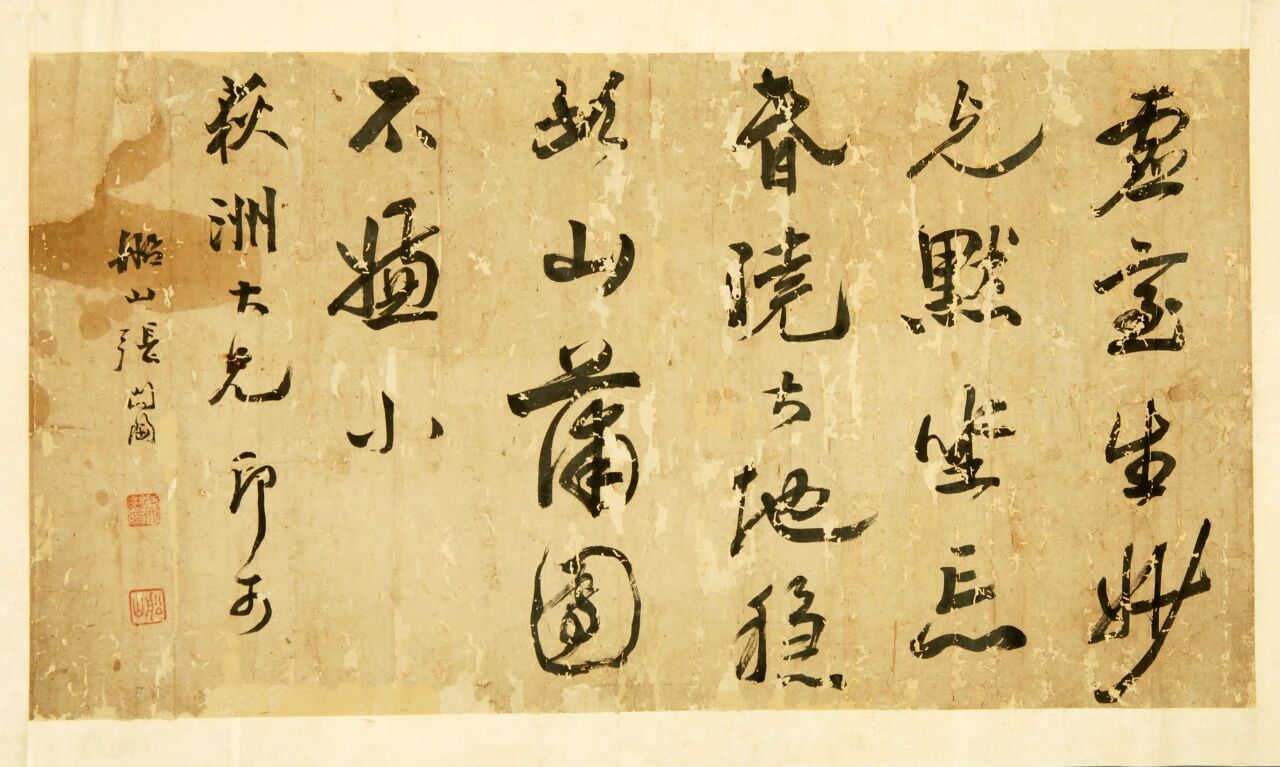

▲张问陶莱州题壁七绝

▲张问陶行书五言横推

林光棣(1771—1841),谱名克义,又名光第,字谦仲,一字桐轩。清代四川蓬溪人。嘉庆三年(1798)举人。奉特恩,考选宗学汉教习。以名孝廉签发广西。嘉庆二十四年(1819),署广西永福县知县。后历任广西天河、修仁、宜山、荔浦、西林等县知县,以同知衔知西林县致仕。居官二十余载,署理广西数县,所至之处,修书院,捐膏火,劝农耕、省徭役,兴利除弊,实心爱人,仁心行政。民皆有去思之念。先后主修天河、修仁、永福三县县志。公余之暇,有诗文多篇,惜未成集,今多散轶。事迹载清道光《蓬溪县志》卷十二《人物》、光绪《新修潼川府志》卷二十二《后贤》。林光工书法,今存多幅石刻书法作品。

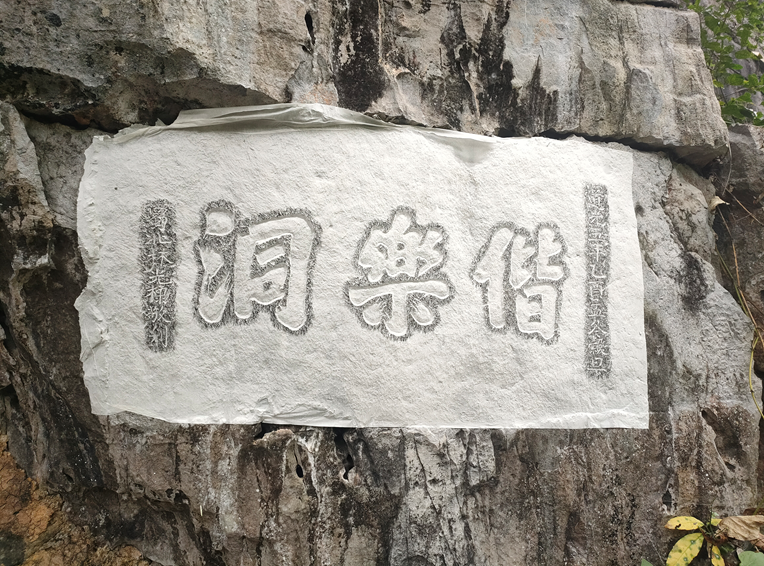

▲林光棣题广西“偕乐洞”摩崖石刻

杨古雪(1773—1817),名继端,字明霞,广元县长东路高城堡(今广元市旺苍县普济镇)人。出生书香门第,是一位善诗词、工书画的女作家。才子张问莱(大诗人张问陶之弟)妻。著有《古雪诗钞》《古雪诗余》。

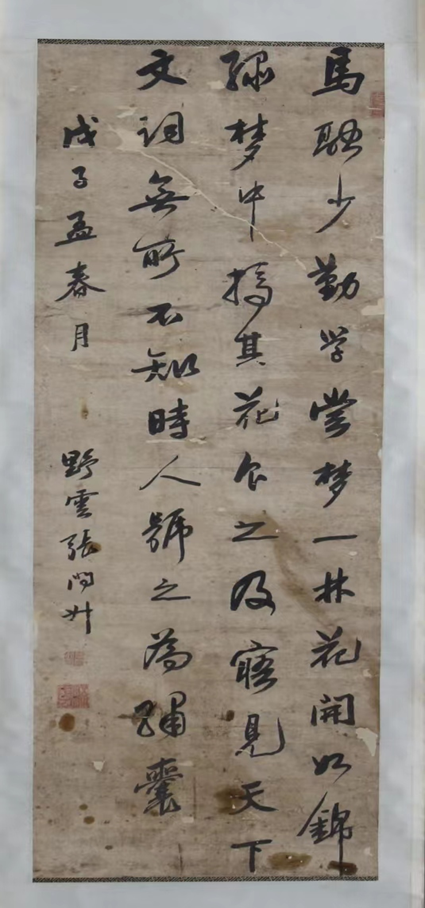

张问升(1776—1832),张问彤弟,字如之,号野云,邑庠生。工诗善书法,作品今存。

▲张问升行书诗文卷轴(遂宁市博物馆藏)

王以仁(1655-1709),字体之,蓬溪县大石镇人,岁贡生。任永宁教谕,品行端洁。善书法,蓬溪县门外石坊“蓬莱名邑”四字,王以仁书。《益州书画录续编》有载。

张瑶,字琼山,处士。性方洁,不耐俗。嗜琴,工书善画。喜游览,历诸名山古刹,缁流羽客,多逢迎之,时称高士。卒后诗稿散佚,有《琼山增订画谱》行世。《益州书画录续编》有载。

王孟相,号竹溪,清代蓬溪县大堰场(今大英县卓筒井镇)人。善画,工楹联,榜署书,尤精绝。宅傍小溪,辟园艺花,极丘壑之胜。暇游其中,求书者踵至。每有作,必沉思默运,胸有成竹,乃一临池,愈时立尽数十纸。平生饬品敦行,不履城市。应乡试不中,恣力书画,造诣独精。今大英县蓬莱、河边、隆盛等乡镇,皆存其书作。清代蓬溪县大堰场寿福宫“西山一人”匾、三圣宫“雅韵清音”匾、禹王宫“石黔花飞”匾,皆王孟相手书。其弟子陈礼南,名奕璋,工颜柳体书,流寓成都,尤著盛名。

福泰,清代僧人,自号粟园子,耽吟咏,善草书。尝住蓬溪龙多寺。龙多山八景诗,福泰撰并书。

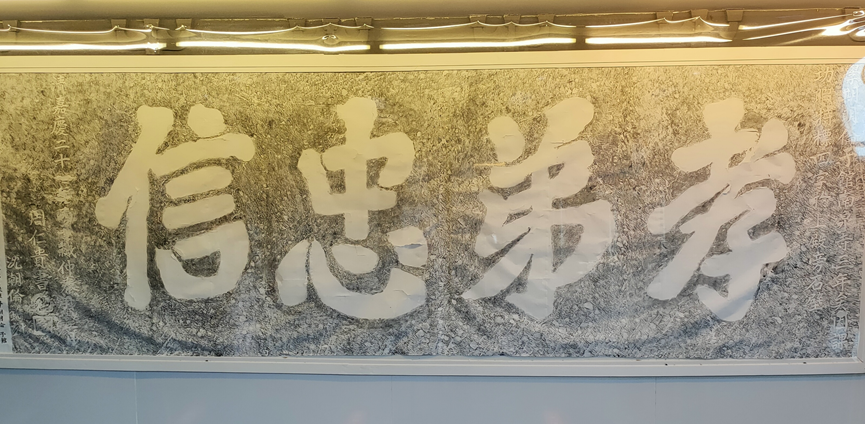

周仁贵,字奉先,号海云,清代蓬溪县河边场(今大英县河边镇)梓潼沟人。增生。能诗,工绘事。乐延后进,淡泊财物,晚岁失明,由两弟迎养。其诗文书法今存大英县玉峰镇昙智寺碑刻、玉峰《李氏族谱》,其事迹载民国《蓬溪近志》、《蓬溪县依仁半月刊》第八期《蓬溪先代遗哲事略续》。其摩崖榜书“孝弟忠信”石刻,今存大英县蓬莱镇南泉村南泉寺,磅礴大气,撼人心魄;其两道诗书画碑,形式感极强,更诱人驻足品赏。

▲周仁贵书“孝弟忠信”石刻拓片(大英县博物馆藏)

陈鸿翥,字羽仪,号逵亭,清代蓬溪县隆盛场(今大英县隆盛镇)石鹄堰人。嘉庆七年(1802)任什邡教官,调署夹江、珙县教官,振德行于庠序,成效甚著。晚致任归,工书法,遗迹至今有存。

蒲宝卿,清代蓬溪县智水(今属大英县玉峰镇)人。善书法,河边场“观风桥”三字石碑,即为其所书,雄健匀称,大有右军遗风,后来学书者,莫不尊为楷模。

王伯新,字思过,清代蓬溪县鸣凤场人,淹通经史,工书。既入学,师事王克之(明蓬溪进士王庭后裔),旋以附贡归。讲学授徒,弟子甚众。知县潘方来,称其品之峻、书之工,乐道之。

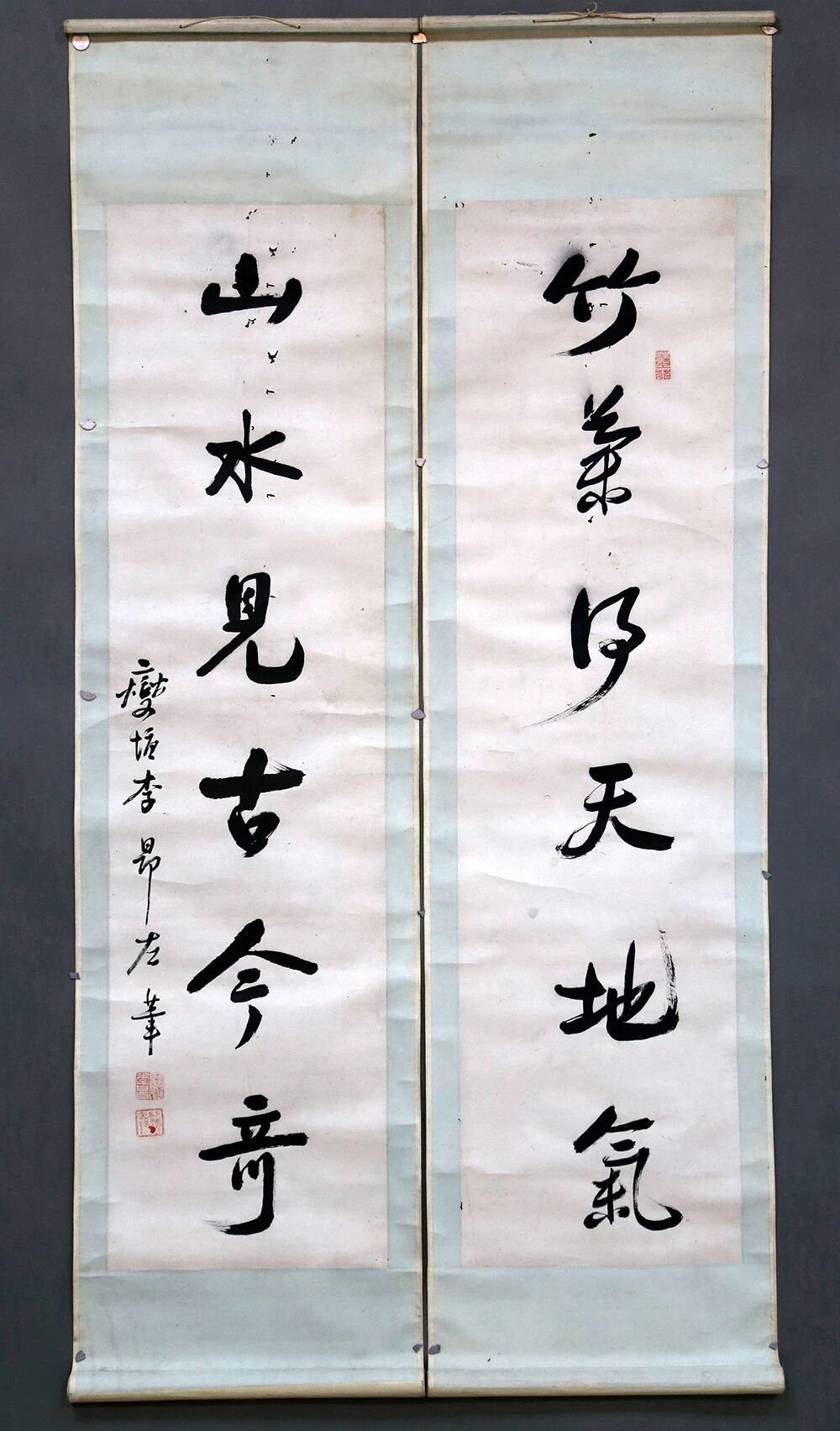

李昂,号燮堂,县学生。清代蓬溪县隆盛场(今大英县隆盛镇)人。笃志于学,淡泊好施。工书法,左书尤良,远近珍之。兼善剑舞。晚岁乐静,而书、剑益工。卒年八十二岁。

▲李昂行书对联(遂宁市博物馆藏)

凌兴鹏,字云九,笃学工书,性尤孝友。处己待人,敦厚和平。年七十三,无疾而终。

叶茎先,字仙根,清代蓬溪县蓬莱镇人,性孝友,工书能文。两试不售,榜书庐为“问心斋”居之。先后师事钟瑞廷、黄光月两学者,接人待物,皆有法度。著有《问心斋诗文钞》,三台谢成五铭墓。

胡祚延(1834—?),字熙龄,号锡芝,清蓬溪县蓬莱镇马拦沟(今大英县蓬莱镇盘龙村马拦沟)人。善书且能文,有书法《圣谕广训序》及文章《遗训》《胡子恂墓志》遗世,其书法功底深厚,端庄大气,刚劲有力。其仲弟祚祺,字寿階,号虎臣,善绘事,有画作存世。邑廪生王福星赞其弟兄:“励志芸编,识者卜为远大器”。射洪举人刑部主事胡文魁阅《遗训》曰:“至情绵邈,可作家范,不特为尔兄弟训,并可为族中子弟训。尔兄弟果能学问有成,家声不坠,尔父死且不朽。兴宗大族,是在子弟之有志者”。

李春惠,字迪之,清光绪时蓬溪县西乡人,善山水画,远近称之。

刘光璠,字宝堂,清代蓬溪县承天寺(今大英县天保镇)人。工医善书,性端介。卒年七十五岁。

罗辅友,名体成,字以文,清代蓬溪县蓬莱镇草西街人,民间书画师。专业于泥塑像和画壁画,善画人、虎、牛、龙,所画渔樵耕读、天星、五老、七贤、八仙、百子、诸佛等等,观者莫不称妙。蓬莱镇九宫十八庙的天花板和壁画,多为其杰作。清代蓬莱镇十二条街的檐灯,也有他的墨迹。其《春耕图》,最受农人欢迎。他为隆盛崇报寺画的《曹操下江南》,以及新都宝光寺的《狮子》壁画,为其代表作,誉满蜀中。著名泥塑师徐得亲即其弟子。其《独步蟾宫》图,藏蓬溪县博物馆。

洪环溪,清代蓬溪县蓬莱镇人。书画家,善画花草鸟虫,画鸡最拿手,其《加冠图》《七雄图》,久负盛名。其作品,兼工带写,不现笔痕,各种人物,栩栩如生。蓬溪县丞章藩赞云:“黄叶疏林淡欲秋,泉枯石瘦景清幽。横空一抹眉痕浅,绝胜倪迂画笔遒。”其子洪东岩、孙洪石门,亦善书画,为一门三代书画世家。洪石门随叔父洪东岩学画,工花鸟山水,作《四季群芳图》《三友图》《耄耋长春》《蓼岸沙汀》等画,颇受邑人喜爱。

刘理鹤,清代蓬溪县金元乡人。出家蓬莱镇玉皇庙(今蓬莱五凤山),人称“刘道人”。擅长书法,工各体楷书,无论颜、柳、欧、苏,正、草、隶、篆、行,各体均善,尤长赵体楷书。为五凤山题有“第一洞天”“蓬莱仙境”大匾,为玉皇庙山门墙壁山书有八尺高的大“善”字,十分壮观。向其学书者甚众。

周元勋,字良臣,清代蓬溪县增生。笃孝友,工书隶。课徒五十余年,循循誉诱,及门多端正之士。年七十七,无疾而卒,乡里称之。

刘尔炽,字香甫,清代蓬溪县蓬莱镇人,附生。能文章,工书画。屡试不第,隐居田间,奉母教子,时论贤之。

二、清代宦游蓬溪书法家

清代蓬溪知县、县丞、教谕等,多为进士、举人、贡生出身,他们饱读诗书,工诗文,善书法。宦游蓬溪时,留下了许多墨宝。

蒋超(1624—1673),字虎臣,号绥庵、华阳山人,江苏省金坛市朱林镇人。清代探花,官至顺天提督学政,后出家为僧。著有《绥庵诗稿》《绥庵集》《池此偶祭》《蒋境》二卷、《峨嵋山志》十八卷。康熙十一年(1672)春入蜀,在峨眉山伏虎寺披剃为僧,法名“智通”。蒋超好友潘之彪时任蓬溪县知县,蒋超于是赴蓬溪访友。蒋超为著名书法家,在蓬溪县长江坝贾岛祠,题书“浪仙诗痕”。是年冬,蒋超还为潘之彪纂修的《蓬溪县志》撰序。

潘之彪(1624—1705),字文山,号退庵,江苏省丹阳人。清顺治十四年(1657)中举,顺治十八年(1661)进士及第。授温州府推官,缺裁。康熙七年(1668)出知四川蓬溪县。在蓬为官十二载,政绩卓著。志书称他在蓬溪“抚字凋残,减免赋役,施汤药以济贫困”,兵民称颂,尤注意培养人才,使蓬溪文风一振,连邻县诸生都向他请教诗文。主编康熙本《蓬溪县志》,今存。潘之彪工书,为蓬溪鹫峰寺白塔题匾“蓬莱一顾”。康熙十八年(1679)冬,离蜀归乡。

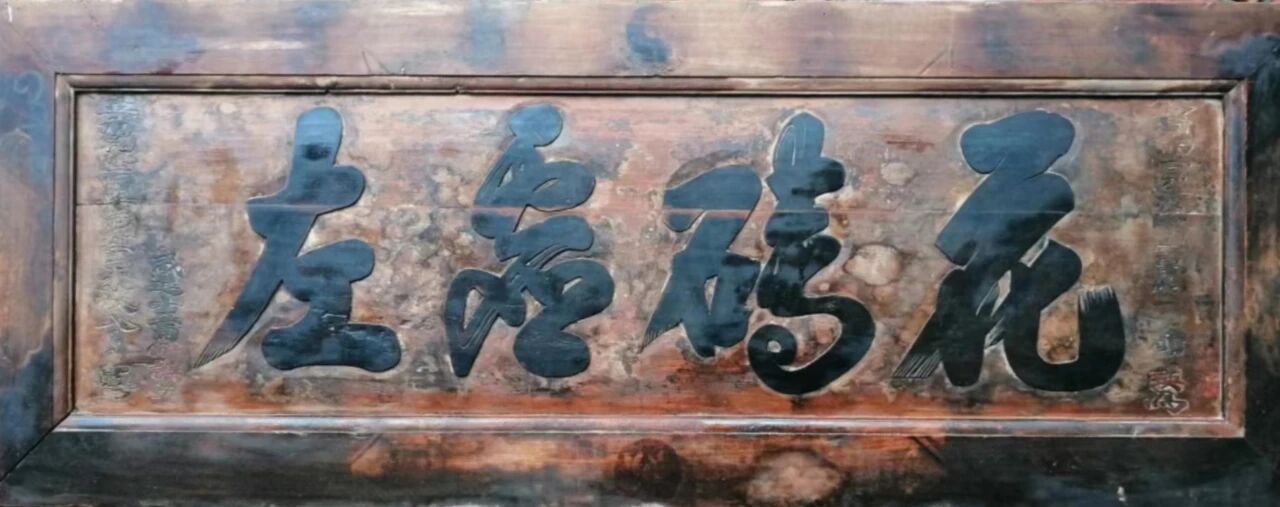

胡书源,浙江山阴(今绍兴市)举人,乾隆四年(1739)出任蓬溪县知县。是年八月,蓬溪生员蒲心谦考取岁贡,胡书源与蓬溪县教谕邓瑛(四川屏山拔贡)为其赠匾“花砖虚左”一块,款署:“文林郎知蓬溪县事纪录二次胡书源、修职郎管蓬溪县学事加一级邓瑛,为皇清乾隆四年岁在己未秋八月谷旦。”

▲蓬溪知县胡书源书“花砖虚左”匾

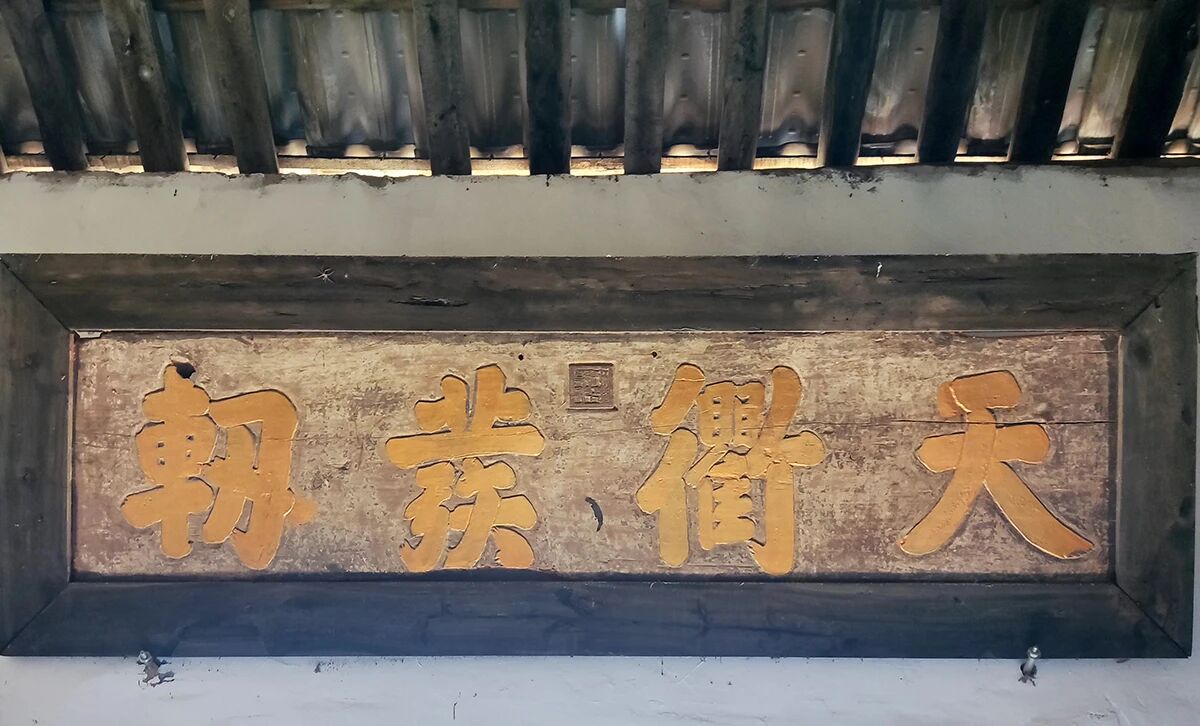

罗学旦,广东兴宁县拔贡,乾隆十五年(1750)任蓬溪知县。乾隆十六年(1751),蓬溪王旭龄在京师考中进士,消息传到蓬溪,全县沸腾。蓬溪知县罗学旦为王旭龄赠送“天衢发轫”匾,以示祝贺。王家为蓬溪望族,涌现出了一门祖孙三代一进士三举人,三代为官,人人皆清廉,闻名遐迩。

▲蓬溪知县罗学旦书“天衢发轫”匾

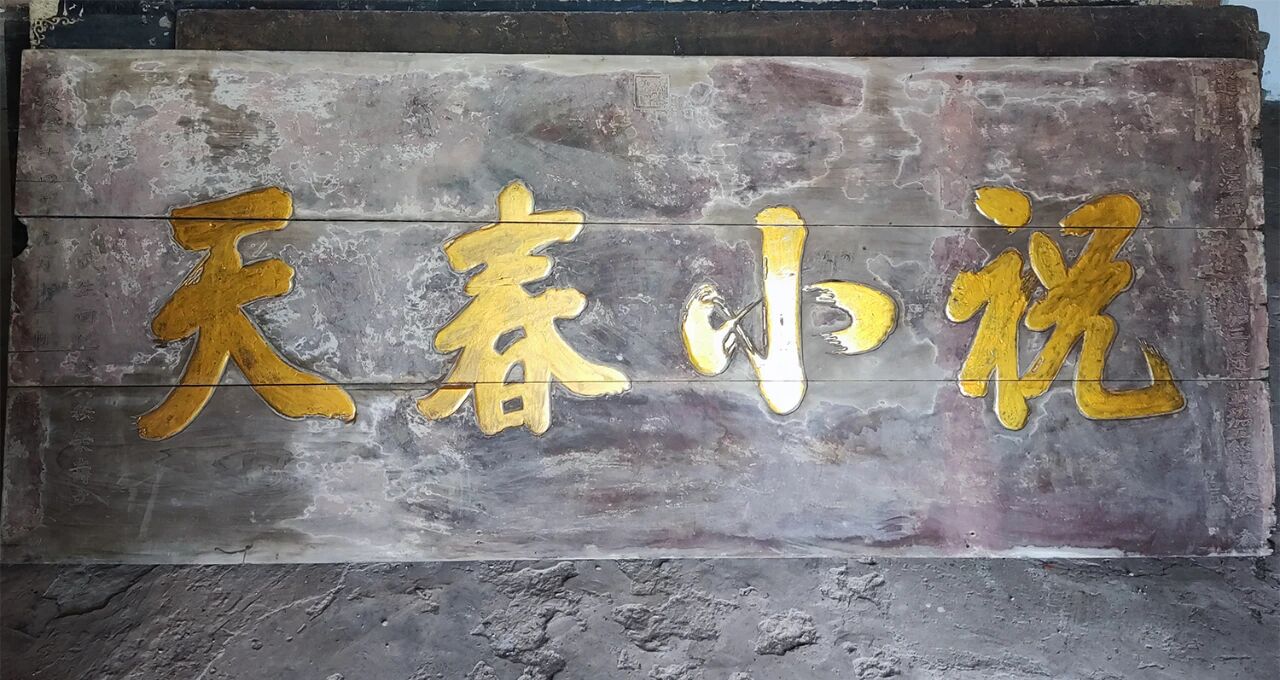

敬大科,安徽和州(今和县)进士,乾隆五十六年(1791)至嘉庆十九年(1814),先后七任蓬溪知县,历时18年余。兴利除弊,留心教育,捐俸银重修蓬溪城垣。多次筹粮赈灾,帮助百姓度过荒年。嘉庆二十四年(1819)九月十一日,蓬溪县武生何化蛟六秩荣寿时,赐进士出身知蓬溪县候补直隶州加三级随带军功加五级纪录十次敬大科为其赠匾“祝小春天”,今存。

▲蓬溪知县敬大科书“祝小春天”匾

李炘,顺天宛平(今北京丰台区)人。嘉庆四年(1799)署蓬溪知县,轻徭薄赋,关心民苦;捐俸银修葺学宫;筑西门堰;修建奎阁,至今仍存。李炘善书法,曾在蓬溪县衙书一联云:“官从千山万水而来,若坏半点良心,何以得归桑梓;民当四尽三空之日,但留一分余地,譬如积与儿孙”。每日观看,自我约束,以此提醒自己一举一动都要对得起蓬溪百姓。

吴章祈,浙江钱塘(今杭州市)举人,道光二十二年(1842)任蓬溪知县,精明仁厚,剖决如流。吴章祈工书法,曾在县衙三堂题书辞云:“晓日三竿;清风两袖。”吴章祈还为县署题写了“船斋”,为题蓬莱镇题写了“众志成城”。尤雅意育才,月会诸生,论文讲课;重修县志,考订精详;募添民壮,整饬武备,盗贼不敢进入蓬溪县境。二十五年(1845)三月,吴章祁病逝于蓬溪官舍,士民罢市往吊,追思不已,并建祠立其肖像祭祀之。

孙培远,号茹川,云南呈贡县副监,以军功议叙,嘉庆十四年(1809)补蓬溪县丞。在任十三年,慈和爱民,培养士气。捐修蓬山书院、城隍祠、衙神祠和武圣宫,深得民心。孙培远善书法,曾为蓬莱镇盘陀寺(今大英县蓬莱镇盘龙村盘龙庵)观音阁书写“坐看云起处”五个大字。

张其仁,号静山,云南太和(今大理)进士,清道光九年(1829)任蓬溪知县。治县十载,廉静明决,剔蔽锄奸,兴利扶善,实心为民。尤雅意育才,捐建奎阁,乡会两试,皆有资助。张其仁善书法,曾为蓬溪县署题“一庭榴桂”匾。

刘有仪,字象卿,号碧溪,江西奉新县法城乡(今会埠镇)稻田村东田人,监生。清嘉庆八年(1803)起,辗转巴蜀各地,先后担任过安岳、温江、蓬溪等地知县,他每至一地,兴文教,除积弊,多有善政。嘉庆十六年(1811),升任广安州知州。到道光二十二年(1842)罢官时止,他在巴蜀做官近40年。广安士绅百姓感怀他平日的善政恩德,盛情挽留,不让他回籍,专门集资在广安城内北仓沟修建了一座“留鹤园”供他寓居养老,又在观塘购买田产,用租税供养其生活。刘有仪夫妇死后都安葬在广安留鹤园。民国三十五年(1946),广安人为纪念他的事迹,特将县城原来的横街命名为“有仪路”。刘有仪擅长书法,尤其喜爱题写摩崖石刻,四川各地遗留其题刻甚多。《益州书画录续编》评价刘有仪“工书画,尤善画芭蕉,生动有力”。清道光十二年(1831)二月,刘有仪署蓬溪知县,为蓬溪县城东石鱼山桂府题写了“蓬莱香界”四字。

章藩(1785—1860),字屏周,号山甫,清代浙江省湖州府归安县荻港村(今湖州市南浔区和孚镇荻港村)人。岁贡。道光咸丰年间,宦游巴蜀三十年,先后任遂宁县县丞、梁山县县丞、平武县县丞、宝川局监铸官。道光二十五年(1845)九月至咸丰九年(1859)八月,任蓬溪县县丞。工诗文,撰有《补竹山房诗草》二卷,《两浙輶轩续录》《湖州府志·艺文略》《荻溪章氏诗存》著录。善书法,深得颜柳骨髓,《益州书画录补遗》有载。

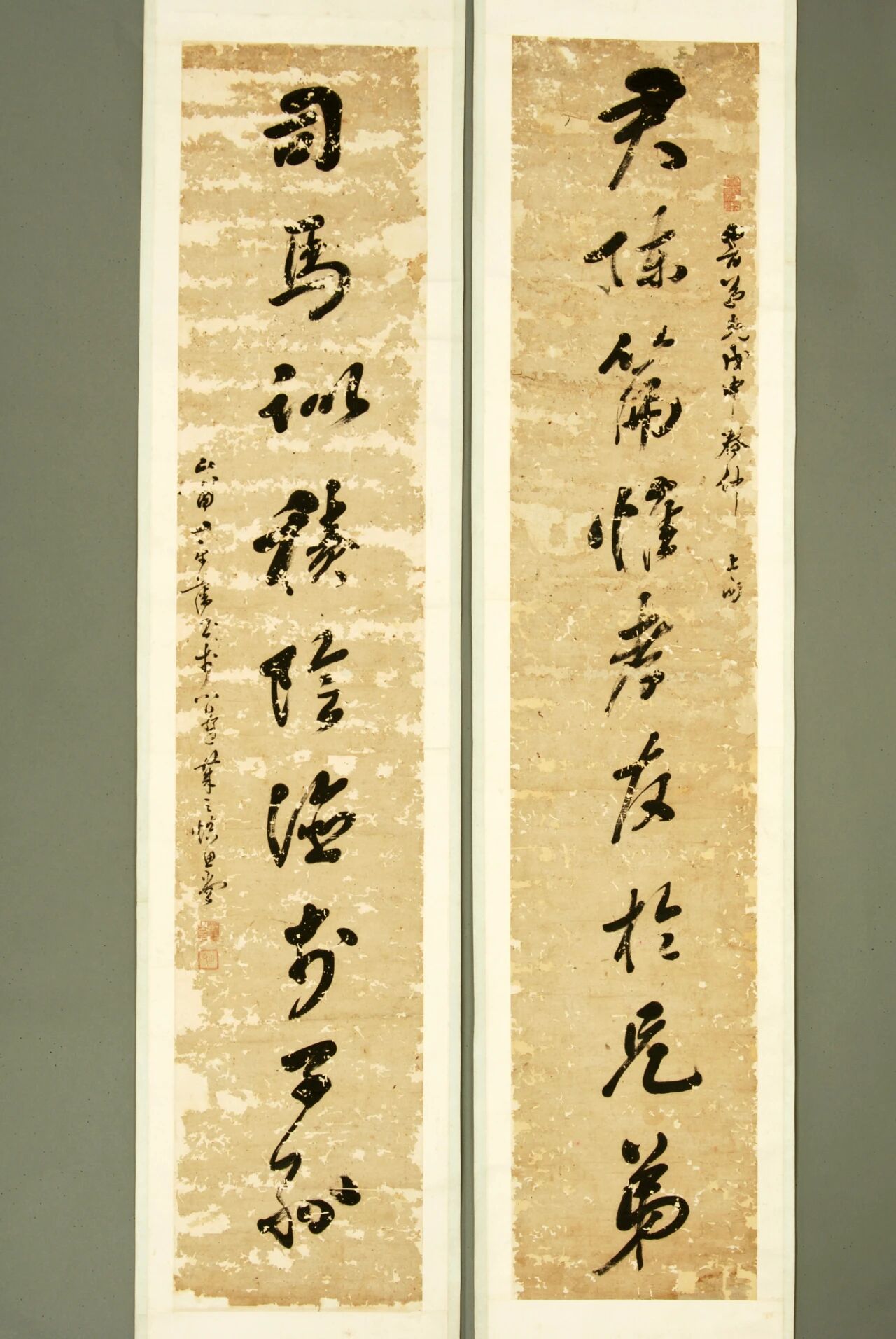

道光二十八年春(1828),章藩书联云:“岁道光戊申春仲上浣:君陈篇惟孝友于兄弟,司马训积阴德于子孙。山甫章藩书于小蓬莱之惟思堂。”钤印“章藩之印”白文、“山父”朱文。

▲章藩书写对联(蓬溪县博物馆藏)

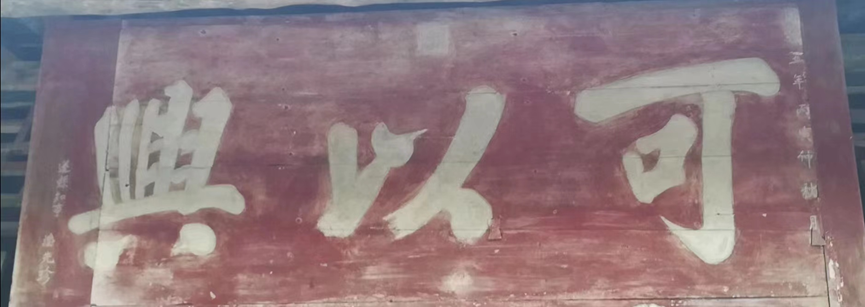

潘先珍,号席卿,清代江西省星子县泽泉乡人。咸丰二年(1852)举优贡,“即领乡解”,人称潘解元。曾主讲白鹿书院。太平军占领湖口时,潘随彭玉麟水军攻石钟山等处,因功保举,同治元年(1862)十二月,任四川蓬溪知县。在任八年,操办团练,设寨护城。建蓬溪蓬莱书院,捐廉以资膏伙。训民育蚕,刊《蚕桑宝要》书行世,人多赖之。为蓬溪县宝梵教孝台书“可以兴”三字大匾。后调宜宾,旋升马边厅同知,卸任回乡后,创办庐秀书院。

▲潘先珍为蓬溪县教孝台书写“可以兴”

端秀(1843—1913),字思尹,一字午君,满族,正白旗籍,世居长白山,后随旗人入川,定居成都。端秀于清光绪六年(1880)八月至光绪八年(1882)五月;光绪九年(1883)十二月至光绪十二年(1886)五月;光绪十二年(1886)十一月至十八年(1892)闰六月;光绪十八年(1892)十一月至十九年(1893)八月;光绪二十年(1894)十月至二十三年(1896)十月,五任蓬溪县丞。是在蓬溪任县丞届数最多、总计时间最长、民间反响最好的吏员之一。

▲蓬溪县丞端秀书画

端秀先世宦于蜀,与弟荣棨,侄富勋,各擅名一时。端秀工人物,尤善画仙佛像。画马最神妙,有曹霸、李公麟之目,而画竹亦工。端秀后官广元县。不乐迎送,故解印去。寓居成都,筑红梨馆,卖画为生。

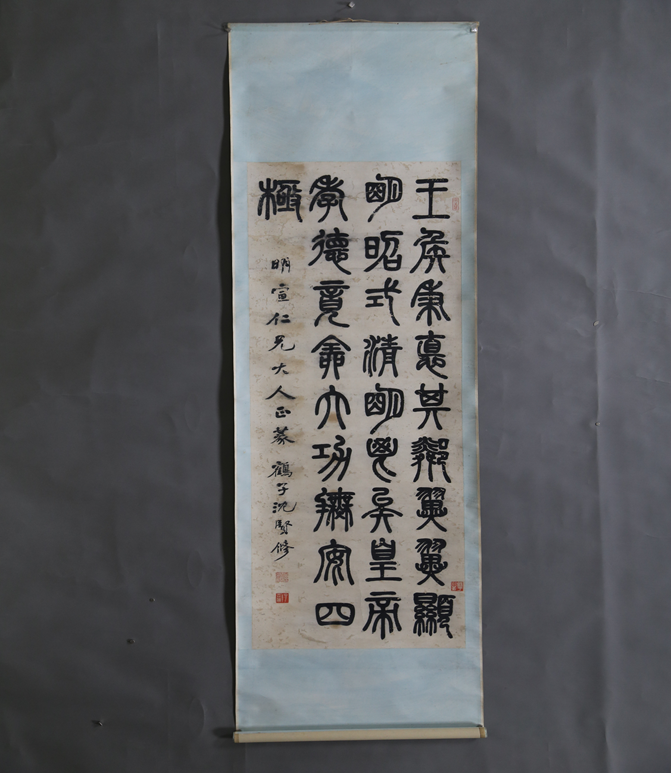

▲蓬溪县盐课大使沈贤修书法(遂宁市博物馆藏)

沈贤修(1836—1911),字禅鹤子,安徽石埭七都(今石台县七都镇)人,监生。清光绪十一年(1885)三月至二十五年(1899)十二月,沈贤修出任蓬溪县盐课大使十五年,驻康家渡。晚年寓居成都。善诗书画印,著有《定生慧盦诗集》二卷、《印谱》四册、《禅和子日记》一册,是清末巴蜀艺苑有实绩的诗人、书画篆刻家。

从唐代到民国一千多年的历史文化长河中,蓬溪的名贤、书法家与书法遗迹对蓬溪的地域书法艺术氛围的形成与传承,有着重要的作用。蓬溪中国书法之乡蓬溪,正是在这浓厚的书法艺术氛围的侵染中,在肥沃的蓬溪地方文化土壤中成长起来的。